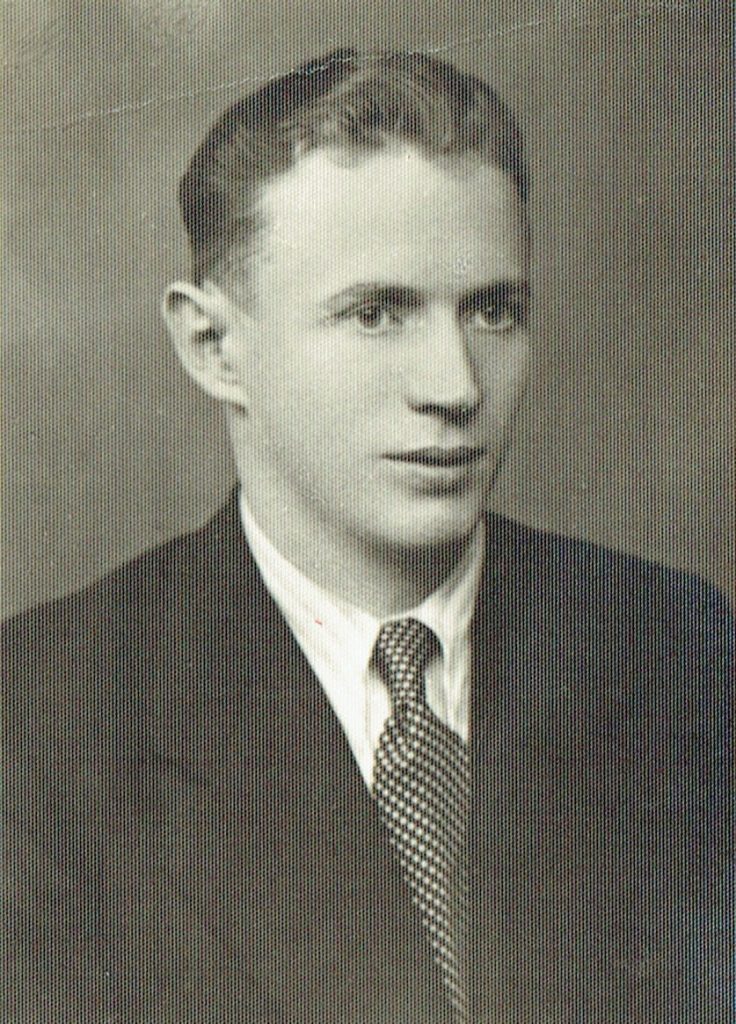

Terzo Drusin nacque a Manzano, in provincia di Udine, il 28 gennaio del 1913 da Antonio e Eugenia Passon, ultimo di dieci fratelli. La famiglia, di modeste condizioni economiche, era dedita alla cura dei campi tenuti in mezzadria sull’argine del fiume Natisone.

D. trascorse gli anni giovanili nel paese natale dove ebbe modo di compiere gli studi elementari e medi e di divenire socio del locale circolo Giac. Destinato, come i suoi fratelli, a essere supporto prezioso per i genitori nella loro attività agricola, il destino di D. fu funestato da un gravissimo incidente nel quale fu coinvolto a causa dello scoppio di un residuato di guerra che lo lasciò senza tre dita della mano destra e con una gamba amputata. Egli, dunque, ebbe la possibilità di riprendere a studiare per costruirsi un futuro diverso rispetto a quello a cui era destinato. Per questo motivo, frequentò l’istituto magistrale a San Pietro al Natisone e, conseguito il diploma, si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In questo periodo, dunque, il giovane prese parte alle attività del circolo Fuci presente nell’ateneo.

Laureatosi con una tesi dal titolo La sintassi del dialetto friulano, divenne insegnante presso l’istituto magistrale di San Pietro al Natisone, che lui stesso aveva frequentato pochi anni prima, e dal 1940, risultato vincitore di concorso, ottenne una cattedra all’istituto tecnico di Pordenone per i successivi tre anni. Nel giugno del 1943 convolò a nozze con Lea Domenis, figlia del segretario del fascio di Pùlfero, dalla quale ebbe una figlia di nome Daniela.

Nel suo ruolo di professore, dunque, egli accolse le notizie della caduta del regime fascista e la successiva firma dell’armistizio di Cassibile che sanciva la fine delle ostilità con gli angloamericani ma, allo stesso tempo, lasciava drammaticamente aperto il campo all’occupazione dei tedeschi, che toccò la regione friulana già a partire dall’8 settembre. Nella difficile situazione che si delineò, D. volle prendere parte attiva al movimento resistenziale che si andava strutturando in zona e, nei primi mesi del 1944, raggiunse una delle formazioni garibaldine che si erano formate, assumendo il nome di battaglia di «Alberto».

Fin dai primi giorni di permanenza nella banda, però, egli fu tra i principali sostenitori della volontà di unificare i comandi operativi della formazione con quelli della brigata Osoppo operante nelle stesse zone. L’avvenuta unione diede vita alla brigata Ippolito Nievo, comandata da Rino Favot «Sergio», da subito molto attiva nella valle del Natisone e così descritta nel foglio clandestino che faceva riferimento alla formazione: «Frutto di questo nuovo spirito, che è il bisogno di meritarsi l’indipendenza per realizzare poi la libertà, la nostra brigata, schiera nelle sue linee i combattenti di reparti della Brigata Garibaldi e di reparti della Brigata Osoppo Friuli, uniti dalla necessità della lotta sul terreno delle operazione». In questa nuova realtà che si andò strutturando, D. ebbe il compito di raccogliere approvvigionamenti da inviare ai partigiani in montagna e, soprattutto, si prese la responsabilità di curare la sezione stampa e propaganda della brigata.

In questo ruolo, egli divenne capo redattore del periodico clandestino «Liberazione», stampato a ciclostile, che aveva il compito di informare la popolazione civile dell’attività dei partigiani, di indurre quante più persone possibile a sostenere il movimento resistenziale e a boicottare l’operato dei nazifascisti. Nel primo numero del foglio, uscito il 15 agosto del 1944, in alto a destra trovava posto la suggestiva citazione di Giuseppe Garibaldi: «Qui si fa l’Italia o si muore» e nella nota redazionale venne scritto: «Nell’acuirsi della lotta di liberazione, esce questo periodico come una bandiera ad indicare il nuovo spirito che schiera in una sola diga tutti gli Italiani, quelli che meritano di esserlo, contro l’invasore, al di fuori e al di sopra di ogni tendenza personale».

A questa sua attività, ovviamente, affiancò anche il proprio personale contributo nelle azioni di guerriglia contro i reparti nemici. Il 2 dicembre 1944, durante una vastissima operazione di rastrellamento condotta dai nazifascisti, venne catturato da militi della Rsi della banda Vettorini mentre si trovava in una casa colonica a Vallon di Cimpello e condotto nel carcere di Pordenone. Posto in stato di arresto, venne fatto oggetto di dure torture e sevizie perché riconosciuto come uno degli animatori delle bande partigiane operanti nel friulano. Trincerato in un ostinato silenzio, nulla volle rivelare ai suoi aguzzini che lo trattenerono per due settimane senza riuscire a ottenere nessuna informazione utile all’individuazione delle formazioni legate alla Resistenza. Il 13 dello stesso mese, come confermato da una nota sul registro della prigione, D. venne preso in custodia dagli uomini della brigata nera di Angelo Leschiutta e trasportato in vari paesi della pianura pordenonese dove, ad ogni sosta, veniva pubblicamente picchiato e bastonato come monito per la popolazione civile che stava dando supporti al movimento resistenziale.

Al termine di questo giro dimostrativo, D., probabilmente ancora moribondo, venne gettato nel fiume Livenza dal ponte di Tremeacque. Il corpo senza vita venne rivenuto lungo il corso d’acqua a Torre di Mosto, dove venne seppellito in tutta fretta. Solo il 25 aprile del 1965 la salma di D., riesumata durante una solenne cerimonia, fu traslata nella tomba dei benemeriti del comune di Pordenone.

Alla memoria di D. venne decretata la medaglia d’oro al valor militare con la qualifica di partigiano combattente con la seguente motivazione: «Giovane insegnante benché gravemente mutilato negli arti, si arruolava volontario nelle file partigiane supplendo con la volontà, lo entusiasmo e l’abnegazione alla minorazione del suo fisico. Organizzatore e trascinatore di incomparabile ascendente ebbe largo seguito di giovani che accorsero ad impugnare le armi per la redenzione della Patria. Durante due azioni di particolare rischio non esitava ad assumere la direzione del combattimento e dopo aver organizzato la difesa e diretto i contrattacchi, con audace intervento personale nella mischia, riusciva a proteggere il ripiegamento dei compagni che erano per essere sopraffatti dal nemico preponderante. Catturato in seguito a delazione, e sottoposto per due settimane ad inenarrabili torture, sopportava fieramente gli strazi più atroci piuttosto che palesare i nomi e le responsabilità dei compagni di lotta. Ridotto ammasso informe di carne e di sangue e allo stremo di ogni resistenza, veniva finito con raffiche di mitra ed il suo corpo gettato nel fiume. Zona di Pordenone, febbraio 1944-dicembre 1944».