Mario Sisto Cifatte nacque a Genova il 26 maggio 1912 in una famiglia cattolica con sensibilità religiose, culturali e musicali. Il padre Gerolamo, genovese, fu infatti violoncellista dell’orchestra del teatro Carlo Felice, mentre la madre Teresa Pastore, originaria di Mornese, piccolo comune in provincia di Alessandria, gestiva un pubblico esercizio, il Bar Cifatte, posto in via XX settembre. La famiglia, inoltre, era formata anche da altri due figli: Maria ed Emilio.

Nel corso della sua giovinezza, C. compì gli studi classici all’Istituto Vittorino da Feltre, in via Maragliano, dove poté ascoltare le lezioni di don Giacomo Lercaro, futuro arcivescovo di Bologna e all’epoca docente di filosofia, e conseguire la maturità classica nel 1931. Al termine del percorso scolastico, rispondendo a una precisa vocazione umanitaria e lavorando per mantenersi durante gli studi e non gravare sulle finanze familiari, decise di iscriversi alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Genova, conseguendo la laurea l’8 novembre 1938.

Sempre nel corso del 1931, anno che vide le violenze diffuse e le chiusure dei circoli di Ac per mano del fascismo e la pubblicazione dell’enciclica Non abbiamo bisogno di Pio XI, C. si iscrisse al Gruppo universitario di Ac, che poi confluì nella Federazione universitaria cattolica italiana, partecipando ai congressi nazionali insieme ad amici e amiche genovesi. In quel periodo l’assistente nazionale era Giovanni Battista Montini, mentre gli assistenti ecclesiastici genovesi erano don Franco Costa e don Emilio Guano, con cui il giovane costruì un solido rapporto amicale che si protrasse nel tempo. Nel novero delle sue molteplici attività, non mancarono quelle artistiche, visto che C., dotato di capacità di recitazione e mimica, fu anche attore in diverse esibizioni e recite della compagnia teatrale del suo circolo fucino, che non mancavano di veicolare messaggi di opposizione (più o meno velati) al fascismo.

Dal 1938, poco dopo aver conseguito la laurea, prestò servizio in qualità di assistente medico volontario all’Ospedale Galliera; conseguì l’abilitazione professionale a Siena nel 1940 e nello stesso anno fu assistente incaricato presso l’ospedale San Martino, svolgendo attività di ricerca diagnostica presso l’Istituto tubercolotico Maragliano. Dal 1941 tornò all’Ospedale Galliera come assistente incaricato e durante la Seconda guerra mondiale, come medico internista, esercitò un servizio instancabile al capezzale di malati e feriti, distinguendosi anche per l’aiuto dato a ebrei, ricercati e perseguitati dai nazifascisti. La sua attività in questo settore è stata riconosciuta e citata nei volumi Ebrei nella storia di Genova (1971) di Carlo Brizzolari e nel saggio di Salvatore Jona, La persecuzione degli ebrei a Genova (1965).

Nel 1943 C. si sposò con Anna Ferraro, anch’essa fucina, laureata in Lettere classiche, che morì l’anno successivo un mese dopo il parto della loro prima figlia Maria Teresa. Nel 1948 contrasse matrimonio con Clara Varni, maestra di pianoforte, con la quale ebbe altri tre figli maschi e due femmine: Francesco, Maria Caterina, Angelo, Dario e Giuseppina.

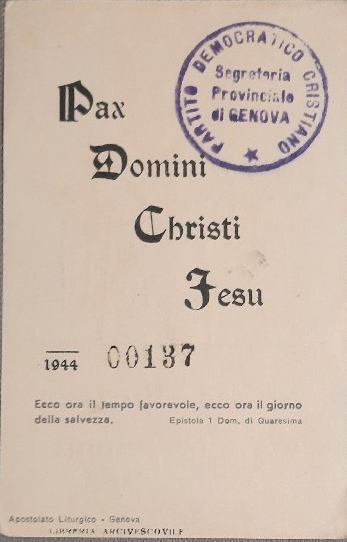

Mosso da un convinto antifascismo, che ebbe modo di esplicitare a più riprese, nel 1944 fu tra gli attivi promotori del nuovo partito cattolico, che si costituì intorno alla Democrazia cristiana guidata da Alcide De Gasperi, che ne fu il primo segretario nazionale. In questo contesto, C. tenne relazioni con esponenti nazionali della Dc e collaborò alla sua organizzazione insieme a Giuseppe Dossetti, che ebbe poi modo di frequentare alla fine degli anni Quaranta nel circolo milanese del partito e con cui strinse una sincera amicizia rafforzata dalla comune adesione al Terzo ordine francescano, oggi Ordine francescano secolare, e dall’adesione ai principi della futura Assemblea costituente in cui credevano: libertà religiosa e laicità dello Stato.

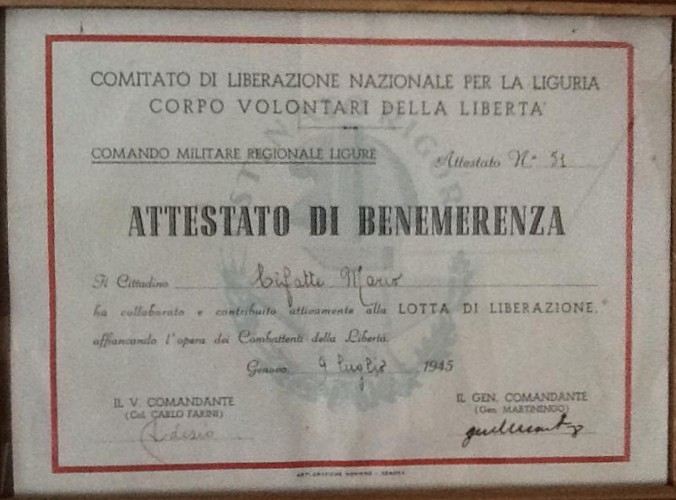

Dopo l’armistizio dell’8 settembre partecipò anche all’organizzazione del movimento resistenziale; in quanto medico, aveva la facoltà di usufruire di regolare lasciapassare che gli permetteva di muoversi liberamente in ogni ora del giorno per l’assistenza sanitaria ai malati. Questo gli consentì di intessere una rete di legami in città con esponenti, anche clandestini, della Resistenza. Nei giorni dell’insurrezione generale contro l’occupazione nazifascista, C. partecipò alle attività partigiane che portarono alla liberazione del capoluogo ligure, avvisando lui stesso dell’avvenuta resa del comando tedesco alcuni amici che vivevano ritirati dalla vita pubblica, tra cui don Giacomo Lercaro. Alla fine della guerra, per il suo impegno, il Comitato di liberazione nazionale della Liguria gli consegnò un attestato di benemerenza «per aver collaborato e contribuito all’opera dei combattenti della libertà».

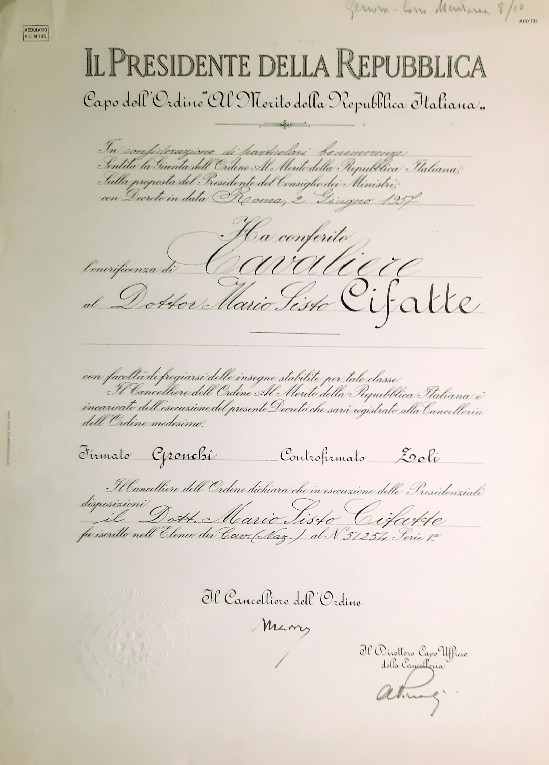

Nel dopoguerra fu attivo nel suo ambito professionale e nei suoi multiformi interessi. Dal 1963 fu membro nel Dispensario centrale del Consorzio antitubercolare, presso il quale svolse attività scientifica, in collaborazione con i vari settori sanitari, producendo peraltro numerose pubblicazioni sullo studio dell’apparato respiratorio e cardiovascolare. Il 30 dicembre 1971 per la sua trentennale carriera medica gli venne assegnato il diploma di merito e la medaglia d’oro per la professione ospedaliera. Ebbe poi l’incarico di primario di geriatria al Galliera nel 1974, incarico che ricoprì fino al decesso. A questo, comunque, affiancò sempre un serio impegno politico: nel 1951 venne eletto per la Dc nel Consiglio comunale di Genova, dove rimase per vent’anni, assumendo poi anche la carica di capogruppo, che tenne per dieci anni. Il 2 giugno 1957, in considerazione di particolari benemerenze e su proposta del presidente del Consiglio dei ministri Adone Zoli, gli venne conferita l’onorificenza di cavaliere della Repubblica dall’allora presidente Giovanni Gronchi. Nel 1958 venne candidato al Senato nel Collegio elettorale di Genova III, nel quale risultò il candidato maggiormente votato con quasi 45.000 preferenze, pur non risultando tra gli eletti. Nel contempo rimase attivo tra le fila dell’Unione uomini di Azione cattolica e partecipò al rinnovamento ecclesiale genovese scaturito dalle aperture del pontificato di Giovanni XXIII e dai lavori del Concilio vaticano II, che videro tra i protagonisti anche i suoi maestri don Lercaro e don Guano, oltre che a Giuseppe Dossetti. In modo particolare, con sensibilità fraterna, si dedicò alla vicenda che riguardò don Andrea Gallo della parrocchia del Carmine.

Nel 1961, dopo i fatti di Genova del giugno 1960 che ebbero rilevanza politica a livello nazionale con le dimissioni del Governo Tambroni, anche per suo convinto impulso nacque nel capoluogo ligure la prima Giunta comunale di centro-sinistra; molto importante, in questo frangente, fu la dichiarazione espressa in qualità di portavoce della Dc nel Consiglio comunale del 6 febbraio quando esplicitò, alla presenza anche del sindaco Vittorio Pertusio, la volontà del partito di allearsi con il Psi per l’amministrazione della città. Nelle giunte di centro-sinistra, i diversi sindaci che si succedettero gli affidarono nel tempo le deleghe di assessore alle Belle arti e all’Igiene e sanità (1962-1964), al Traffico e vigilanza urbana (1964-1967) e, quindi, all’Assistenza e colonie (1968-1971). Più volte presenziò in qualità di assessore al Traffico e polizia urbana ai convegni nazionali che si tenevano a Verona o a Stresa per portare all’attenzione dei convenuti le scelte di istituzione e regolamentazione dei sensi unici e delle zone a traffico limitato e le pedonalizzazioni dei centri delle città, sia allo scopo di limitare l’inquinamento atmosferico nelle zone residenziali, sia mirando alla salvaguardia dei centri storici e degli edifici monumentali, dimostrando dunque una certa dose di lungimiranza verso i futuri problemi imposti dall’aumento del traffico cittadino. Infine, nella veste di assessore ai Servizi sociali lo colsero tre eventi disastrosi: il 21 marzo del 1968 il crollo di uno spezzone di roccia su un palazzo nel quartiere di San Teodoro, che causò una decina di morti e un notevole numero di sfollati di cui il comune dovette farsi carico; il 9 aprile del 1970 il naufragio, a causa del fortissimo vento, della nave mercantile London Valour all’imboccatura del porto di Genova che costò la morte di una ventina di persone; il 7-8 ottobre 1970 una violenta alluvione che comportò l’esondazione dei torrenti Bisagno, Fereggiano e Leira, con un bilancio di circa quaranta vittime. Questi gravi eventi gli richiesero attività di soccorso e assistenza fisica e morale senza risparmio, che indussero il Comune a riconoscere i suoi impegni eccezionali con l’attribuzione di una medaglia d’argento e un attestato d’onore dalla Federazione nazionale marinari di salvataggio.

Continuando nella sua attività professionale, frutto della sua esperienza verso i più fragili fu la scrittura, insieme a Fernanda Pedemonte (assessore del Psi), del volume Problemi medici e sociali della immigrazione nella provincia di Genova (1964). Rilevante anche l’impegno promozionale dell’Associazione degli amici del Cardinale Giacomo Lercaro, costituitasi nel 1973 presso l’arcivescovado con l’impulso anche di Augusto Pedullà ed Enrico Chiappori, che portò alla successiva formazione della Fondazione Giacomo Lercaro. Inoltre, per il suo impegno culturale, fu nominato dal comune membro della giuria del concorso musicale internazionale di violino Premio Paganini, istituito a Genova nel 1951, e fu tra i soci fondatori dell’Istituto degli studi paganiniani dal 1971. Negli anni Settanta C. si dedicò alla numerosa famiglia fino alla improvvisa morte, sopravvenuta il 14 gennaio del 1977 per infarto cardiaco mentre stava svolgendo una conferenza su La difesa della vita presso l’Istituto delle suore Ravasco a Preli. Ai suoi funerali, oltre ai familiari e a una vasta presenza della cittadinanza e di numerosi amici, pazienti, colleghi e personale sanitario, parteciparono anche cinque sindaci genovesi del dopoguerra (Gelasio Adamoli, Vittorio Pertusio, Augusto Pedullà, Giancarlo Piombino e Fulvio Cerofolini), accomunati da una stima che superava le appartenenze politiche. La salma venne tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero dei Giovi nel comune di Mignanego. La Dc genovese, dopo la sua morte, gli intitolò la sede nel quartiere di Carignano e in sua memoria il sindaco Augusto Pedullà pronunciò un discorso per dare ulteriore valore al suo operato sia come pubblico amministratore sia come medico. Nel 2009 nell’agenda del giornale cattolico genovese «Il Cittadino», venne ricordato, con una pagina a lui dedicata, tra coloro che hanno onorato la Chiesa genovese nel XX secolo.